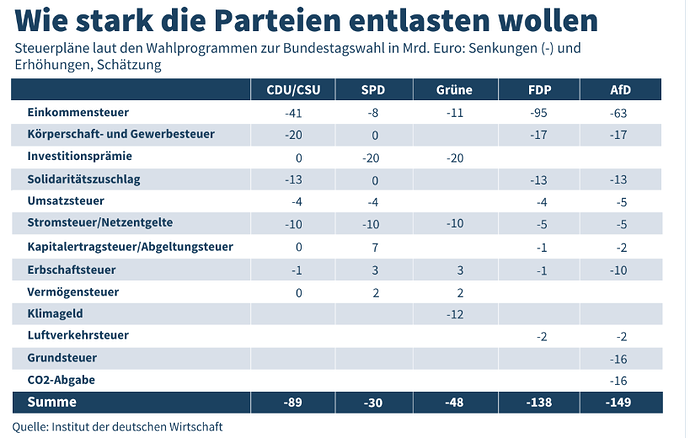

Die Wahlprogramme versprechen ziemlich unisono die Senkung der Stromsteuer und der Netzentgelte. Aber was ist da dran, was geht eigentlich und was würde das bedeuten?

Die Stromsteuer ist ein Baustein der Ökosteuerreform von 1998 und sollte die Rentenversicherung stabilisieren. Das Motto war Energie teurer, Arbeit günstiger. Fehlt das Geld und wird es nicht gegenfinanziert, wer profitiert dann, wer zahlt mehr? (These: Das würde untere Einkommen stärker treffen (Rentenversicherungsbeiträge höher bei geringen Verbräuchen) als hohe Einkommen (abseits der Beitragsbemessungsgrenze oder gar nicht Teil der gesetzlichen Rente), vor allem, wenn sie bereits dekarbonisiert sind.) Und was bedeutet das perspektivisch für den Staatshaushalt und seine Einnahmen, wenn doch die Einnahmen aus fossilen Steuern sukzessive abnehmen soll(t)en und vor allem Strompreisaufschläge als Finanzierungsquelle bleiben?

Die Netzentgelte sind keine politische Größe, sondern werden von der Bundesnetzagentur auf Kostenbasis festgelegt und können nur bedingt durch den Staatshaushalt finanziert werden… Die Bundesnetzagentur (die der richtige Ansprechpartner wäre) ist in EU-Recht eingebunden und agiert unabhängig von politischen Befindlichkeiten. Die Netzentgelte sind vor allem regional (wo viel erneuerbarer Strom erzeugt wird und wenige Abnehmer sind) hoch (Schleswig-Holstein, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern), wo wenig erzeugt aber viel verbraucht wird niedrig, wie Bayern oder Stadtstaaten) und nach Verbrauchern (Industrie, Gewerbe, Haushalte) unterschiedlich. Das alles mal qualitativ zu beleuchten und verständlich darzustellen, was Netzentgelte sind, wie sie sich zusammensetzen und durchgereicht werden, das wäre ein tolles Thema, dem sich die Lage widmen könnte.

Ich fänd es auch interessant, wenn die Lage vergleicht, wie die Parteien das gleiche Ziel, Energiepreise zu senken, jeweils konkret umsetzen wollen.

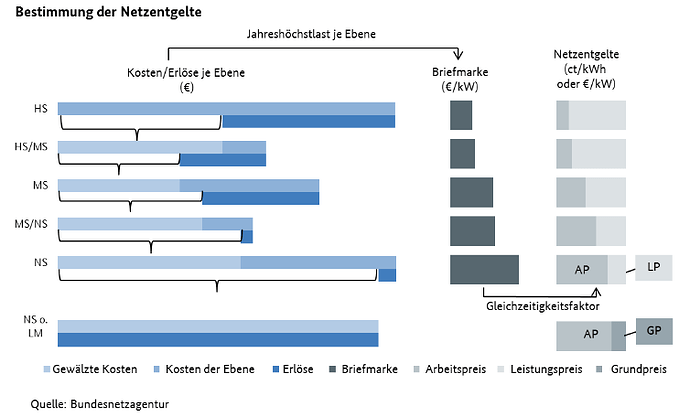

Bei den Wahlprogrammen und der Strompreissenkung kann ich nicht helfen. Zur Netzentgeltsystematik versuche ich aber das vereinfacht zu erklären:

Zu der Grundlage: Die Erlösobergrenze für den Betrieb der Stromnetze werden in einem speziellen Verfahren für Zeiträume von jeweils fünf Jahren festgelegt. Vor Beginn jedes Zeitraums ermittelt eine Behörde die kosten und legt eine Obergrenze für die Einnahmen des Netzbetreibers fest. Diese Obergrenze steht über den Zeitraum für den Betrieb und Erhalt des Netzes zur Verfügung. Ziel ist es, dass der Netzbetreiber seine Kosten decken kann, ohne übermäßige Gewinne zu erzielen. Wie die Kosten ermittelt werden und was alles angesetzt werden darf vernachlässige ich erst mal. Wichtig ist zu wissen, dass das Stromnetz aus unterschiedlichen Netz- und Umspannebenen besteht.

Die ermittelten Kosten werden nun im Rahmen der Netzentgeltermittlung grundsätzlich top-down verteilt (seit diesem Jahr ist es etwas anders, dazu am Ende). Tow-down bedeutet, dass ausgehend von der Höchsspannung, über Hochspannung bis zur Mittel- und Niederspannung die Kosten verteilt werden. Das bedeutet, dass Kostenbestandteile der Höchstspannung auf die nachgeordneten Spannungsebenen weiterverteilt werden (man spricht von der Kostenwälzung). Debei entsteht je Spannungsebene (und Netz) ein einheitlicher Preis. Dieser wird als Briefmarke bezeichnet (weil der Preis innerhalb der Spannungsebene entfernungsunabhängig ist). Diese Briefmarke ist ein wert in Euro/Leistung. Die Briefmarke eis das Ergebnis der Division der Gesamtkosten der Ebene und der zeitgleichen Jahreshöchstlast der Ebene (Euro/MW).

Im ersten Schritt wird nun die Briefmarke der Höchstspannung berechnet. Die Kundinnen der Höchstspannung „zahlen“ nun dort für die Nutzung der Netze. Der Teil der durch den Konsum in der Netzebene gedeckt wird kann nun von den Kosten abgezogen werden. Der restliche Teil wird nun an die folgende Netzebene gewälzt und dort auf die direkten Kosten der nachfolgenden Netzebene addiert. Nun kann dort ebenfalls die Briefmarke bestimmt werden und nach dem gleichen Schema werden die Kosten immer weiter bis auf die unterste Spannungsebene gewälzt.

Soweit zu der Wälzung der Kosten und der Ermittlung der Briefmarke je Spannungsebene. Je Spannungsebene (und Netz) muss dann noch festgelegt werden, wie die Netzentgelte genau aussehen. Diese sind nicht nur ein reiner Leistungspreis, wie es die Briefmarke vermuten lässt, sondern in einen Leistungs- und einen Arbeitsanteil aufgeteilt. Ziel ist es die Kosten verursachugnsgerecht aufzuteilen. Annahme ist, dass der zentrale Kostentreiber die zeitgleiche Jahreshöchstlast des Netzes ist. Das ist insofern begründet, weil das Netz auf den maximalen Nutzungsfall ausgelegt werden muss.

Netznutzende, die mit ihrer individuellen Jahreshöchstlast die zur Jahresnetzhöchstlast beitragen sollen also einen hohen Leistungsanteil zahlen. Dafür wird geschaut wie wahrscheinlich es bei gegebenen Vollbenutzungsstunden ist, dass Nutzende zur Jahreshöchstlast beitragen. Wer das ganze Jahr Volllast bezieht (extremfall nah oben) hat eine Wahrscheinlichkeit von 1, wer nie konsumiert von (0). In der Praxis wird das nicht für jeden individuell exakt bestimmt, sondern anhand einer Funktion werden die Entgelte abgeleitet, sodass ein Arbeits- und Leistungspreis entsteht. Wichtig ist noch auf der Niederspannungsebene, dass es keinen individuellen Leistungspreis mehr gibt, sondern den Grundpreis, den man von der Stromrechnung eines Haushalts kennt.

Das hat aber zur Folge gehabt, dass die Kosten immer nur von Oben nach Unten gewälzt wurden. Mit dem Ausbau der EE ist es aber zu der Situation gekommen, dass Strom auch von Unten nach Oben transportiert wurde. Die Kosten für die Einbindung sind aber rein auf der unteren Netzebene angefallen und dort verblieben. Seit diesem Jahr wird nun ermittelt welche Netze überproportional vom EE-Ausbau belastet werden. Grundlage für die relevante Kennzahl ist die EE-Kapazität im Netz. Wenn ein Netz von der Belastung betroffen ist, dann kann ein Teil der Kosten nun bundesweit verteilt werden (Bundesnetzagentur - Verteilung Netzkosten).

Hier noch Abbildung 1: Kostenallokation und Netzentgeltbildung eines beispielhaften Verteilernetzbetreibers aus dem Bereicht der BNetzA. Das hilf hoffentlich es besser zu verstehen.

Edit: Größe des Bildes.

So weit ich weiß, möchte die CDU die Netzentgelte und Stromsteuer senken und das mit den Einnahmen aus dem CO2 Handel gegenfinanzieren

Für 2024 haben wir hier Einnahmen von 18,5 Mrd. Alleine die Senkung der Stromsteuer und Netzentgelte schlägt mit 10 Mrd zu Buche. Dazu kommt, dass aktuell über den KTF auch die EEG Umlage übernommen wird. Das sind 6-7 Cent/kWh und in Summe für 2024 wohl ca. 20 Mrd € (stark fluktuierend jedes Jahr).

In Summe also Stromkostensenkungskosten von 30 Mrd. € bei Einnahmen von 18 Mrd. Wenn man das nur aus den CO2- Einnahmen finanzieren möchte, geht das entweder einfach nicht oder man muss die CO2-Steuer stark erhöhen.

Die EEG-Umlage wird inzwischen aus dem Bundeshaushalt finanziert und nicht mehr aus dem KTF. Neben der Frage, ob das Geld überhaupt reicht (Förderprogramme möchte die Union ja abwickeln), stellt sich die Frage, ob man Netzentgelte a) durch staatliche Zuschüsse senken darf und b) durch die Auktionserlöse des ETS (ab 2027 geht ja die nationale Bereisung in die europäische über). Also beides rechtliche Fragen, die die Lage beleuchten könnte. Juristische Kompetenz ist ja vorhanden. Zu b) ist die Antwort klar nein. Die ETS-Richtlinie fordert, dass bilanziell alle Einnahmen für einen Strauß von Zwecken eingesetzt werden dürfen. Nichtinvestive Zwecke werden da sehr restriktiv behandelt, man könnte aber in Übertragungsnetze für EE investieren. Die Antwort zu a) ist auch ziemlich klar nein, denn die BNetzA legt die Netzentgelte kostenbasiert fest nach dem Schema, das gepostet wurde.

Wie kommt das IDW eigentlich auf die 12 Mrd. für ein Klimageld bei den Grünen? Das gibt die Formulierung doch gar nicht her. Da steht ja nicht 50% der Haushalte bekommen 100 Euro oder sowas. Und bei der SPD steht auch ein Klimageld im Programm, das noch unkonkreter ist. Es ist schon ein bisschen unredlich, auf dieser dünnen Faktenbasis für eine Partei eine Zahl festzulegen und für eine andere nicht.

Mein Stand ist, dass das der Plan ab dem Haushalt 25 war, der ja nicht zustande kam. Nur die Mehrbedarfe 2024 wurden durch Bundesmittel bezuschusst. Lese aber auch häufig, dass die EEG Umlage aus dem Bundeshaushalt bezahlt wird und vermute, dass das eine Ungenauigkeit ist und den KTF meint, als „Teil“ des Haushalts.

So steht es im Entwurf

Wir geben ein Sicherheitsversprechen: Alle Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen bekommen zum Ausgleich einen Großteil der Einnahmen der CO₂-Bepreisung von Gebäudewärme und Transport als Klimageld zurück. Das Klimageld soll in der nächsten Legislatur so schnell wie möglich eingeführt werden und dann direkt und ohne vorherige Beantragung auf das Konto eingehen.

Die Einnahmen aus nationaler CO2-Besteuerung waren 13 Mrd. 2025 steigt der Preis, daher mehr Einnahmen, daher sollten die 12 Mrd. „Ein Großteil“ sein und finde ich korrekt abgeschätzt.

Bei der SPD steht wie du sagst nix konkretes, daher kann man auch nix konkretes ausrechnen. In der Studie gehts denke ich um konkrete Versprechen, die gemacht werden und beziffert werden können.

1340 wir durch geeignete Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebene (zum Beispiel Klimageld) dafür Sorge tragen, dass niemand überfordert wird.

Ein Großteil kann auch 50% sein. Ich glaube auch nicht, dass es gesellschaftlich tragfähig wäre, quasi die gesamten Einnahmen an Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zu verteilen und alle anderen bekommen nichts. Die Einnahmen aus der nationalen CO2-Bepreisung (übrigens nicht Besteuerung) kommen zudem auch von Unternehmen. Auch der Teil sollte nicht einfach an HH "zurück"verteilt werden und ist zum Teil auch gebunden, um Unternehmen zu entlasten. Seriöse Studien verteilen höchstens 60% an HH, eher nur 50, so wie auch die Einnahmen zustande kommen. Das sollte auch das IDW wissen. Und dann wäre man bei 50% der Einnahmen („Großteil“), die von HH kommen, bei 25% der Gesamtsumme und das sind dann offenbar eher 3, vielleicht 4 und nicht 12.

Ja guter Punkt, da gebe ich dir grundsätzlich Recht. Auch die Grünen wollen ja die Stromsteuer und Netzentgelten senken. Das käme dann auch den Unternehmen zu gute. Vermutlich sogar mehr, da sie mehr Strom verbrauchen. Zusammen dann 22mrd was wohl zu viel wäre, wenn man alles aus den CO2 Einnahmen decken möchte.

Sehr gut alles beschrieben. Dazu wollen Union, SPD, FPD, AFD und Grüne noch Mrd. für Infrastruktur und Verteidigung. Das ist alles nicht ansatzweise Gegenfinanziert und das macht mich schon sprachlos.

Klöckner (CDU) hat bei Phoenix letzten Freitag gesagt, dass würde durch Bürgergeld Kürzungen und Wachstum gehen. Auf die Nachfrage, dass das Wachstum 10-11% betragen müsste und dieses Wachstum noch nie seit 1990 ansatzweise erreicht wurde, gabe es nur ein, „ihre Zahlen sind falsch“ zurück. Das hat Frei (CDU) bei Lanz auch so gesagt.

Das führt wirklich zur Wähler Verdrossenheit

Es lohnt ein Blick in den Monitoringbericht 2024 der Bundesnetzagentur, https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Mediathek/Monitoringberichte/MonitoringberichtEnergie2024.pdf

Die Netzentgelte für Industrie, Gewerbe und Haushalte sind unterschiedlich, dazu sind sie auch noch regional unterschiedlich. Welche Faktoren die Netzentgelte beeinflussen, steht auf S. 117 des Monitoringberichts, welche Art Kunde in welchem Bundesland welches Netzentgelt zahlt, findet man auf S. 121ff.

Fazit: Haushalte zahlen die höchsten Netzentgelte, Industrie die niedrigsten. Grob gesagt sind die Netzentgelte (v.a. für Haushalte) hoch in Regionen, in denen die EE stark ausgebaut wurden und mit ihnen die Netze (Stichwort kostenbasiert), aber wenige Abnehmende sind, also auf weniger Schultern verteilt werden (z.B. Schleswig-Holstein, Niedersachen, Mecklenburg-Vorpommern), dort, wo viele Verbraucher sind, aber wenig EE-Strom erzeugt wird und der Netzausbau geringer ist, sind sie niedriger. Es scheint sinnvoller zu sein, die Netzentgelte regional anzugleichen, statt grundsätzlich zu halbieren. Denn wenn ich sie für Haushaltskunden halbiere, sind sie in Schleswig-Holstein mit über 6,5 Cent noch immer relativ hoch im Vergleich zu Bremen, wo sie dann bei gut 4 Cent lägen.

Von Prof. Claudia Kemfert, die sich m.E. sehr gut auskennt, konnte man heute im Tagesspiegel lesen, dass die Stromsteuer nur einen geringen Anteil am Preis ausmache und die Netzentgelte zu senken schwer umsetzbar sei und keinen günstigen Strom garantiere, weil unklar sei, ob Stromkonzerne den Effekt an Verbraucher weitergeben. Die Frage ist also, ob eine Senkung der Netzentgelte rechtlich überhaupt möglich ist und wenn ja für welche Kunden und wie groß der Effekt wäre. Oder ob die in den Wahlprogrammen propagierten Vorschläge kaum Wirkung erzielen würden oder rechtlich gar nicht möglich sind. Und genau das wäre einen Beitrag in der Lage wert: Versprechen uns die Wahlkämpfenden Dinge, die gar nicht umsetzbar sind? Auch grundsätzlich scheint mir ein bisschen mehr Wissensvermittlung zu den Netzentgelten, bei aller Komplexität, wichtig und die Lage ein gutes Format.

Dieses Thema wurde nach 7 Tagen automatisch geschlossen. Es sind keine neuen Antworten mehr erlaubt.